東北地理所在Global Change Biology發文揭示中國草本濕地生態系統穩定性空間格局及其驅動機制

生態系統穩定性對于維持地球生態平衡以及為人類持續提供生態系統服務至關重要。我國地域遼闊,地貌類型千差萬別,地理環境復雜,氣候條件多樣。不同的地理環境條件發育了不同類型的濕地,其水文、土壤、生物多樣性差異明顯。揭示國家尺度濕地生態系統穩定性的空間格局及其驅動機制,將為制定科學的濕地保護與管理對策,提升我國濕地生態系統的穩定性提供重要理論支撐。

東北地理所科研人員結合國家濕地資源調查數據和基于衛星遙感的植被指數信息,以我國725處典型草本濕地為研究對象,明確了2010-2020年期間我國國家尺度濕地生態系統穩定性的空間格局,揭示了濕地植物物種豐富度與生態系統穩定性的關系,分析了生物和非生物因素對生態系統穩定性的貢獻及驅動機制。

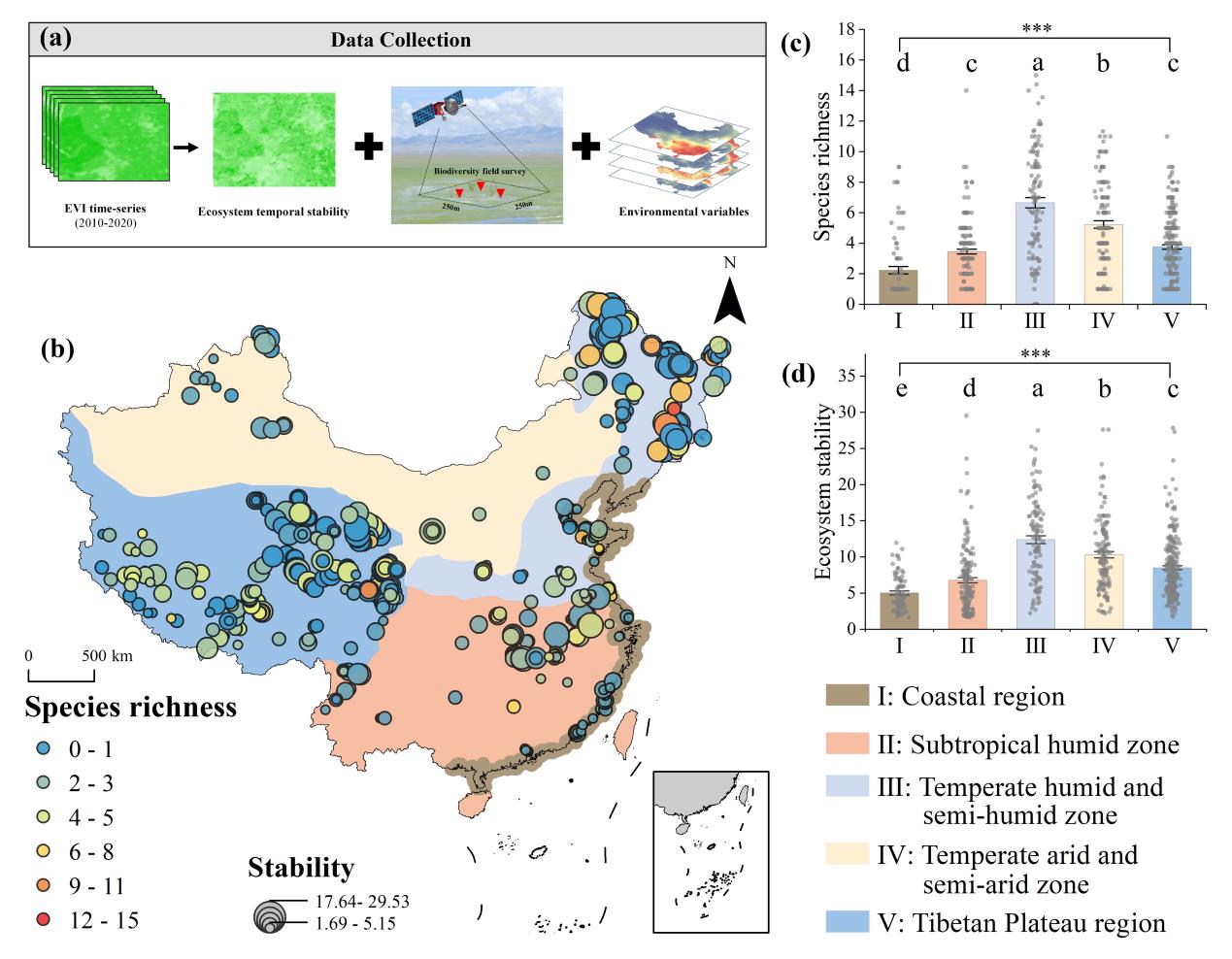

研究結果表明:在空間格局方面,植物物種豐富度和生態系統穩定性均呈現出溫帶濕潤半濕潤區最高,溫帶干旱半干旱區、青藏高原區、亞熱帶濕潤區次之,濱海地區最低的趨勢。同時,兩者受到濕地類型、水文條件、植被類型的顯著影響。相比濱海鹽沼和內陸潛育沼澤,內陸泥炭沼澤具有更高的物種豐富度和生態系統穩定性。

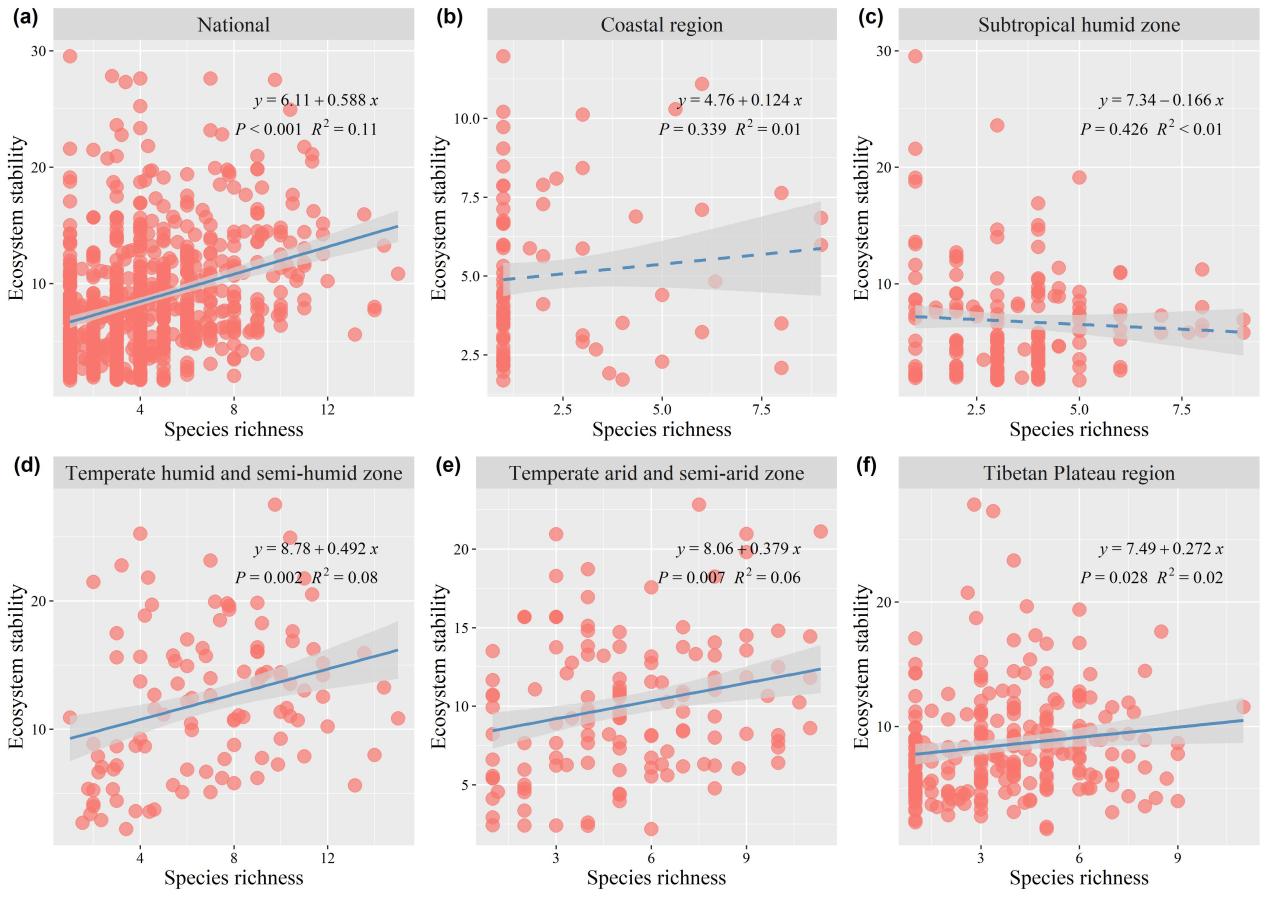

在物種豐富度與生態系統穩定性的關系方面,在全國尺度,植物物種豐富度與濕地生態系統穩定性顯著正相關,但兩者的關系隨氣候區和植被類型具有差異。在溫帶濕潤半濕潤區、溫帶干旱半干旱區和青藏高原區,兩者呈顯著正相關關系,在亞熱帶濕潤區和濱海地區,兩者無顯著相關性。

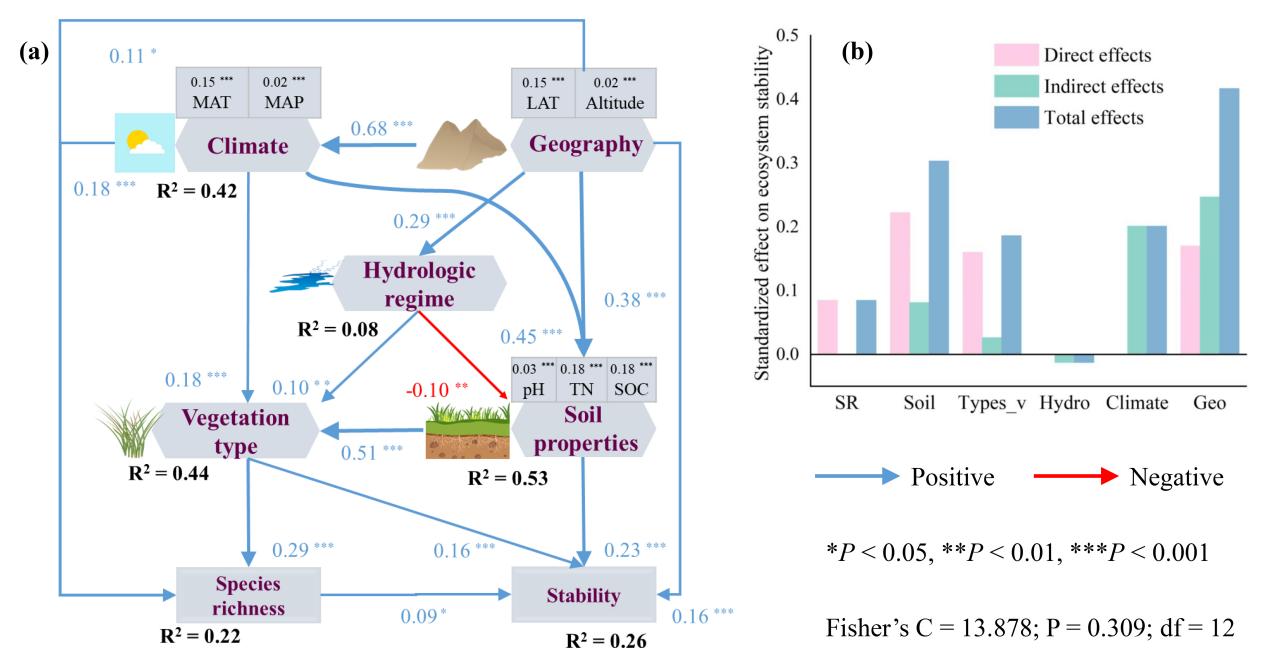

在驅動機制方面,生態系統穩定性受到土壤性質、地理位置、物種豐富度和植被類型的直接影響。其中,土壤性質(土壤pH值、全氮、土壤有機碳)是最重要的直接因素,并可通過影響植被類型對生態系統穩定性產生間接影響。地理位置、氣候條件和水文狀況通過調節土壤性質、植被類型和物種豐富度,對生態系統穩定性產生間接影響。植被類型是直接影響生態系統穩定性和物種豐富度的重要生物因素。

研究成果近期在線發表于國際權威期刊Global Change Biology。本研究由東北地理所王國棟研究員(第一/通訊作者)、胡楠林碩士(共同第一作者;現在讀中國科學院植物研究所博士研究生)、姜明研究員(共同通訊作者)、荷蘭烏得勒支大學Yann Hautier副教授、美國地質調查局濕地與水生研究中心Beth Middleton研究員、東北師范大學王銘教授等共同完成。該研究得到了國家重點研發計劃青年科學家項目(2023YFF1305800)、國家自然科學基金項目(U23A2004,42077070)、中國科學院青年創新促進會優秀會員項目(2019234)等共同資助。?

圖1 中國草本濕地植物物種豐富度和生態系統穩定性空間格局

圖2 中國國家尺度和不同氣候區物種豐富度與濕地生態系統穩定性之間的關系

圖3 結構方程模型揭示生物和非生物因素對中國草本濕地生態系統穩定性的驅動機制

論文信息如下:Wang,GD,Hu,NL,Hautier,Y,Middleton,B,Wang,M,Zhao,ML,Meng,JC,Ma,ZJ,Liu,B,Liu,YJ,Jiang,M. 2025. Biotic and abiotic drivers of ecosystem temporal stability in herbaceous wetlands in China. Global Change Biology,31: e70056. https://doi.org/10.1111/gcb.70056

附件下載:

吉公網安備22017302000214號

吉公網安備22017302000214號